コラム

「記録なきアクセス」は企業の盲点:ログ管理の重要性を再考する

“見ただけ”のアクセス、記録されていますか?

「このデータ、誰がいつ見たのか分かりますか?」

そう尋ねられても、ログを確認しても何の記録も残っていなかった――そんな経験はありませんか。

PC操作の記録やサーバーの標準ログを取得している企業は少なくありません。一方で、「誰が」「いつ」「どのデータを」「どのように」閲覧したかという詳細な閲覧記録を管理できている企業はまだ限られているのではないでしょうか。この「記録なきアクセス」は、企業の情報管理体制に潜む大きな盲点として、情報漏洩リスクの増大につながる可能性があります。

情報漏洩が発覚した際、調査や責任追及に必要なすべての情報が揃わなければ、原因の特定や被害範囲の把握は極めて困難です。さらに閲覧記録がなければ、内部不正や情報の不適切利用を証明できず、企業の信頼にも大きな影響を及ぼしかねません。

本コラムでは、ログ管理の現状を踏まえつつ、「見た」という行為を把握・管理することの重要性を事例を交えながら深掘りし、企業に求められるログ管理の在り方を改めて考えます。

目次

1.なぜ「記録なきアクセス」が許されるのか

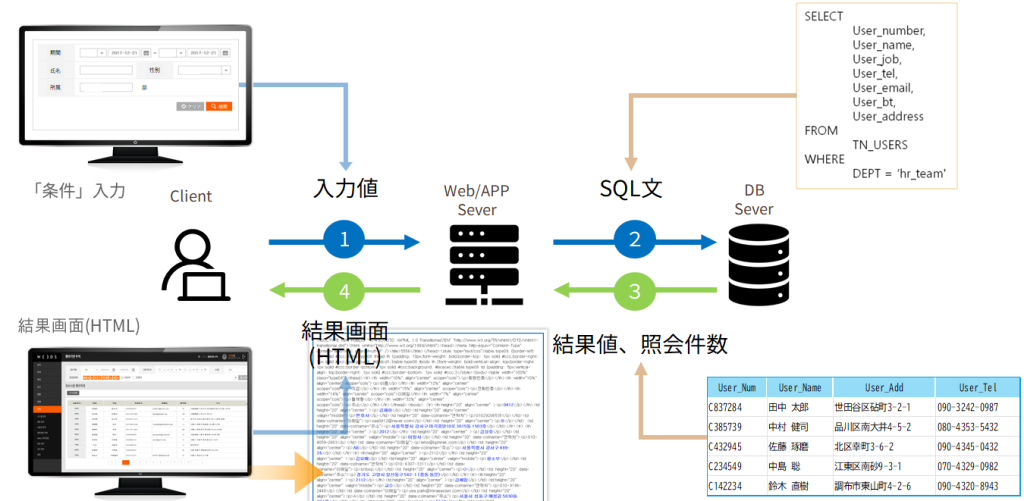

多くの企業では、PC操作の記録やサーバーの標準ログなど、一定の技術的ログを日常的に取得しているケースが見受けられます。しかしその一方で、「誰が」「いつ」「どの画面で」「どの情報を閲覧したのか」といった、より具体的な閲覧履歴までは記録されていないケースも少なくないようです。

このような状況の背景には、取得されるログの種類や記録範囲が、業務アプリケーション上での閲覧行為までを十分にカバーしていないことがあると考えられます。つまり、ログインやファイル操作といった“操作の履歴”は記録されていても、「実際に画面上でどの情報が表示され、閲覧されたのか」といった記録までは記録できていない体制となっているケースがあります。

そのため、実際には情報が見られていたにもかかわらず、記録として残らないケースが存在し、こうした「記録なきアクセス」が日常の業務の中で見過ごされている可能性もあるのではないでしょうか。

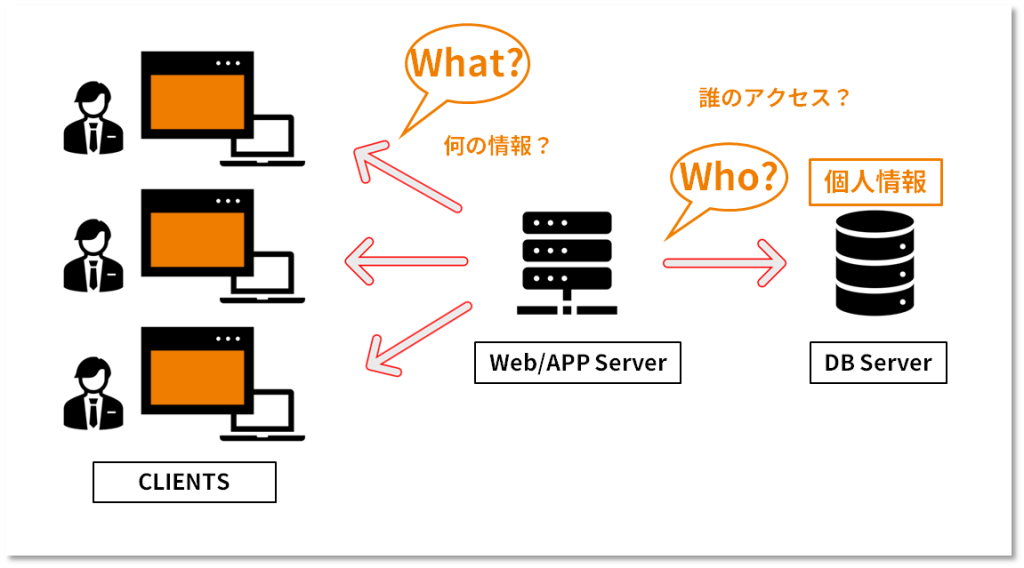

「誰が何を見たか」が記録されていない

2.「誰が何を見たか」が分かる仕組みの重要性

情報漏洩対策として、アクセス制御や権限管理を導入している企業は多く見受けられますが、これらは「情報を見る権利を持つ人」に対しては閲覧を許可するという仕組みであり、それだけではリスクを完全に防げるわけではありません。たとえ技術的にアクセス制御を行っていても、「見ただけ」での情報漏洩リスクは残ります。つまり、業務上の正当なアクセスであったとしても、その後に情報が不正に持ち出されたり、意図しないかたちで漏洩するリスクは残ります。

たとえば、画面に表示された情報をスマートフォンで撮影する、紙に書き写す、あるいは記憶にとどめる——こうした行為は技術的な制御が難しく、実際に情報漏洩のきっかけとなることもあります。

こうしたケースに備え、「誰が、いつ、どのようなデータを見たのか」を正確に記録しておくことが極めて重要です。閲覧したというログが存在しなければ、原因調査や責任の追及が困難になるだけでなく、組織の信頼も大きく損なわれます。

また、常に見られているという意識が不正行為を防ぐ抑止力となり、閲覧ログの取得は心理的な抑制効果としても重要な役割を果たします。

BlackBoxSuiteでは、「誰が、いつ、どのようなデータを見たのか」を

正確に記録することが可能です。

Webサイトに公開されていない資料をお

届けしています。

こんな方に最適な資料です。

3.記録の不在が生んだ実際のリスク事例

以下の事例からは、閲覧履歴を記録することの重要性がうかがえます。

3.1 千葉県警 警察共済組合職員の個人情報漏洩事件

2024年6月、警察共済組合千葉支部の職員が業務システムを通じて年金加入者の個人情報にアクセスし、不正に漏洩したとして逮捕されました(出典:NHK NEWS WEB 2024年6月13日)。この職員には、すべての年金加入者の情報を閲覧できる権限が与えられていたとされています。

この事件からは、アクセス権限があることと情報の不正持ち出しを防止することは別問題であり、アクセス制御だけでは情報漏洩を完全に防ぐことが難しいことがうかがえます。

出典:NHK NEWS Web 2024年6月13日

3.2 大手学習塾の元講師による女子生徒盗撮事件

2024年3月、元講師が教え子の女子生徒を繰り返し盗撮し逮捕されました。その後の調査で、児童の個人情報をSNSのグループチャットに投稿していたことも判明しました(出典:NHK NEWS WEB 2024年6月8日)。

このような情報漏洩は、数件の情報であれば記憶やメモを利用して持ち出すことが可能であることを示しています。

出典:NHK NEWS Web 2024年6月8日

上記のような事例からもわかるように技術的なアクセス制御だけでは「見ただけ」の閲覧行為による情報漏洩を完全に防ぐことはできません。画面上でどのような情報が見られたのかは、閲覧ログで初めて明確になります。万が一の際に「誰が、いつ、どのデータを見たのか」を正確に記録しておくことは、原因調査や責任追及、組織の信頼維持において不可欠であることがわかります。

4. 閲覧ログの取得と活用で情報漏洩リスクに備える

閲覧行為を正確に記録し、その情報を適切に活用できる体制を整えることは、情報漏洩リスクへの備えとして有効な手段のひとつと考えられます。たとえ「見ただけ」であっても、その履歴が残っていれば、万が一の際の原因調査や不正行為の抑止につながる可能性があります。

BlackBoxSuiteは、業務アプリケーション上での画面表示やデータの閲覧状況を記録し、ユーザーと情報を紐づけて追跡することができます。 これにより、「誰が、いつ、どの情報を、どのように扱ったのか」を正確に把握でき、漏洩発生時の原因調査や内部統制の強化に役立ちます。

また、BlackBoxSuiteはアプリケーションの種類や構造に依存せず、統一形式でのログ取得が可能なため、部署やシステムを横断したデータ活用や権限の最適化にもつながります。

こうした仕組みは、不正の抑止に加えて、アクセス権限の適正化や情報活用の効率化といった面でも効果をもたらすことが期待されます。

さらに、記録が存在することによって「見られている」という意識が生まれ、不正行為の抑止や業務の透明性向上といった副次的な効果にもつながる可能性があります。

5.記録がもたらす抑止力と信頼の実例

2025年3月、日経電子版では大阪市内におけるひったくり事件の件数が過去20年間で99%減少したと報じられました(出典:日経電子版 2025年3月22日)。

その背景のひとつとして、防犯カメラの設置が進んだことが挙げられています。常に見られているという意識が市民の間に浸透したことで、犯罪を思いとどまらせる心理的な効果が働いた可能性もあると考えられます。閲覧行為の可視化による抑止効果という点で、情報システムにおけるログ管理にも通じる示唆を含んでるのではないでしょうか。

この事例は、技術的なアクセス制御だけでは防ぎきれない『見ただけ』の行為に対して、記録や監視が抑止力として働く可能性があることを示していると言えるでしょう。つまり、「誰が、いつ、どの情報を閲覧したか」を記録することは、リスクの可視化と責任追及を可能にし、組織の信頼維持に寄与します。

これまでの章で述べたように、閲覧記録がない「記録なきアクセス」は企業の盲点となりうるため、このような抑止効果をもつ記録の重要性はますます高まっています。

出典:日経電子版 2025年3月22日

6. まとめ:記録が企業の信頼を守る

情報漏洩は起きてからでは遅く、被害とともに企業の信頼も大きく損なわれかねません。だからこそ、漏洩リスクに備えた仕組み作りが欠かせません。アクセス制御だけでは防ぎきれないリスクが存在し、「見ただけ」のアクセスも確実に記録することが求められます。

アクセス制御や権限設定に加えて、「誰が、何を、いつ見たか」という閲覧行為を確実に記録・管理しておくことは、説明責任を果たすうえでも極めて重要です。

御社のログ管理体制は、閲覧ログという観点を取り入れられているでしょうか。 記録なきアクセスは、情報漏洩の盲点になり得ます。この機会に、ログ管理体制の見直しを検討されてみてはいかがでしょうか。

お問合せ

BlackBox Suiteは、多くの実績を持つ情報漏洩対策ソリューションです。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

利用用途やリスクに応じて、最適なご提案をいたします。