コラム

AIが変えるセキュリティ監査:人間の限界を超えるリスク検知とは

AIは、いま監査の「限界」を塗り替えようとしている

企業内の情報システムを取り巻くリスク環境は、日々複雑さを増しています。アクセス記録や操作ログは蓄積されていても、「チェックしたけど気づかなかった」「ログが膨大でチェックできていない」といった課題は根深く、従来型のセキュリティ監査だけでは限界を感じる場面も少なくありません。特に、属人性によって判断にバラつきが生じたり、 膨大なログの確認作業が現場の負担となることで、情報漏洩リスクが高まる要因となっています。

こうした中、AIを活用した監査の仕組みが注目されています。人間の目では見逃してしまうようなリスクの兆候を、パターン認識や統計的手法によって抽出し、リアルタイムでアラートを上げる──。

本コラムでは、AIによるセキュリティ監査が、リスク検知の精度とスピードをどのように高め、従来の監査における課題にどのように対応できるのかを検討します。

目次

1.増え続けるアクセス記録と監査の限界

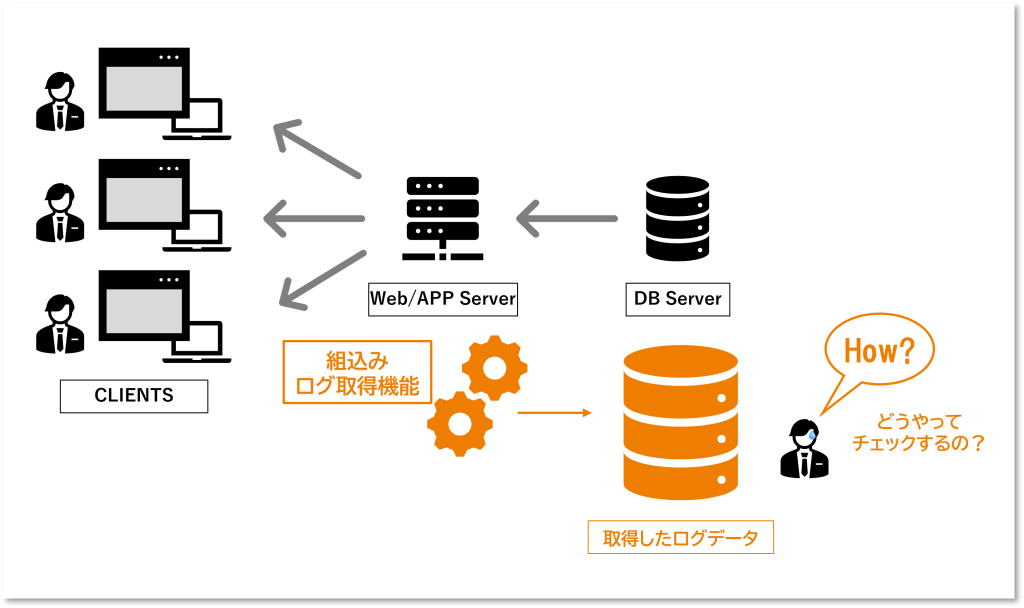

日々の業務の中で発生するアクセス記録や操作ログは、セキュリティ上の重要な資産です。特に人事情報や顧客データなど、個人情報を取り扱う部署においては、「誰が・いつ・どのデータに・どのようにアクセスしたか」を記録することが、後のトラブル対応や不正の発見に直結します。

しかし、その記録がどれだけ蓄積されていても、「本当に見るべき操作」を見つけ出すのは簡単ではありません。また、現場では「見ようと思えば見られるけど、実際は時間がなくて見られていない」という声も多く、担当者の知識や経験に依存したチェック体制は見落としや属人化のリスクをはらんでいます。

現実には、多くの監査が「何かが起きた後」に振り返って行う事後型監査となっており、これは重要な対応ではあるものの、より早い段階でのリスク検知や問題発生時の迅速な対応が一層求められています。そこで、AIの力が監査業務のあり方を大きく変えつつあります。

膨大なログの中からリスクを見つけ出すには限界がある

2.属人性の排除とリアルタイム性──AI監査の強みセキュリティ監査の本質とAIの役割

AIを活用したセキュリティ監査の最大の特徴は、「異常の兆候をリアルタイムに捉える力」と「人間の判断に頼らない客観性」にあります。 さらに、膨大なアクセスログや操作履歴を高速で処理できることも、AIならではの強みです。

たとえば、アノマリ検出(anomaly detection:正常パターンからの逸脱を検知する仕組み)により、日々のアクセスや操作から「いつもとは違う」動きを自動的に抽出することができます。大量のログデータの中から不審な傾向を効率的に拾い上げる点でも、AIは有効です。また、教師なし学習(unsupervised learning:ラベルのないデータから傾向や構造を学習するAI手法)を用いることで、既存の不正パターンにとらわれず、新たなリスク兆候にも柔軟に対応できます。

さらに、ベイジアンネットワーク(Bayesian network:要素間の因果関係をモデル化する手法)や異常スコアリング(anomaly scoring:操作の異常度を数値化して評価する仕組み)を組み合わせれば、単なるルール違反ではない「文脈的な異常」も捉えることが可能です。

このように、AIを活用することで、従来のように「見て判断する」監査から、「AIが網羅的に検知し、必要な操作だけを人が確認する」という効率的かつ高精度な体制へのシフトが可能になります。

3.AIが実現する高度なリスク検知技術

AIがもたらす最大の価値の一つは、「定義されていないリスク」を検知できる点にあります。従来の監査手法では、検知対象となる操作や条件をあらかじめルール化する必要があり、既知のリスクには対応できても、未知の挙動や複雑な操作パターンには対応が困難でした。

AIを用いれば、日々のアクセス記録や操作ログを学習し、通常の行動パターンをモデル化することができます。これにより、以下のような“違和感のある動き”を検出することが可能になります。

- 普段は閲覧のみの利用者が、ある日突然、大量のデータをダウンロードしていた

- 特定の画面(例:有名人の個人情報)を短時間で何度も繰り返し開いていた

- 遂行業務とは無関係なデータを定期的に閲覧していた

これらは一見すると 通常の業務範囲内の操作に見えるかもしれません。しかし、AIの視点では「通常と異なる傾向」として異常値を持ち、リスクの兆候として優先的に抽出されます。

また、こうした異常検知の精度は、アクセスのタイミング、対象データの重要性、ユーザー属性、操作の回数や範囲など、複数の要素を組み合わせてスコアリングすることでさらに高めることができます。結果として、ログ全体を目視でチェックするのではなく、「確認すべき操作」だけを効率よく把握できるようになり、現場の負荷軽減にもつながります。

BlackBoxSuiteでは、AIで不審なアクセスを未然に検知し、

情報漏洩を抑制します。

Webサイトに公開されていない資料をお

届けしています。

こんな方に最適な資料です。

4. 「見られている意識」がもたらす心理的抑止効果

人は「監視されている」と認識したときに、不正行為や逸脱行動を控える傾向があります。これは心理的抑止効果と呼ばれ、セキュリティ対策としても有効に機能します。

AIによるリアルタイム監査は、単なる記録にとどまらず、「誰が、いつ、どのようなデータを、どのように操作したのか」という一連の行動を常時把握し、異常な兆候があれば即座に検知できる体制が構築されています。ユーザーにとっても、自分の操作が監視対象となっていることが明示されていれば、「見られている」という意識が自然と働くようになります。

このような心理的効果は、直接的な対策以上に不正の抑止に寄与する場面も多く、実際の事故が発生する前の段階でリスク行動を未然に防ぐという点において、大きな役割を果たします。

AIがリアルタイムで分析し、その結果を見える化することで、監査体制は「記録して終わり」から「常に監視している」体制へと変わり、不正の発生を抑える環境づくりに貢献します。

5.BlackBoxSuiteで実現できること

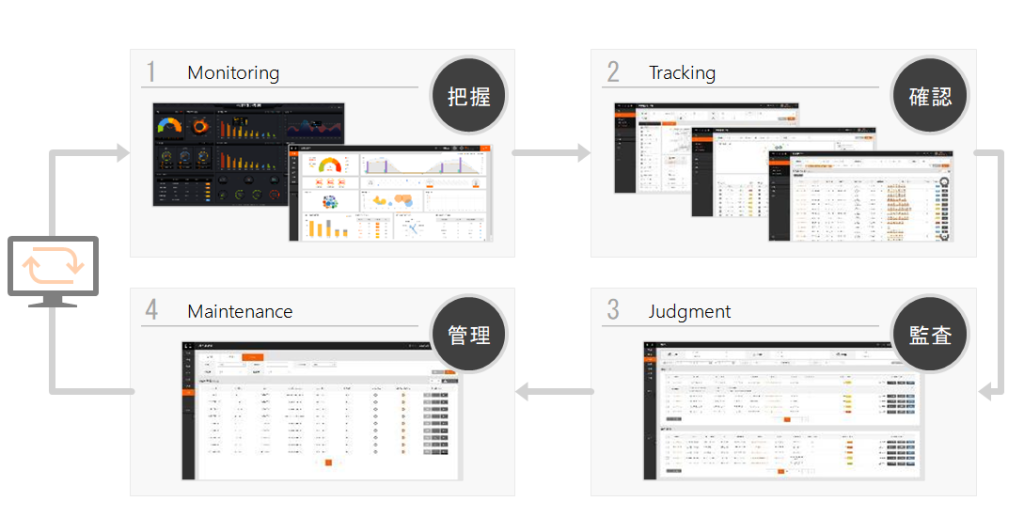

BlackBoxSuiteは、アクセスログの蓄積・分析・可視化を行い、不審なアクセスをリアルタイムで検知できるセキュリティ監査ソリューションです。ユーザーの操作内容を記録し、アクセスログとして自動で蓄積します。

蓄積されたデータは、AIの活用により、従来のルールベースでは捉えきれなかった“違和感のあるアクセス”を検知し、不正行為の早期発見につなげることができます。不審な挙動が検知された際には、即座に管理者へアラート通知を行い、リスクのあるアクセスに迅速に対応する体制を構築できます。

また、収集したアクセス記録や操作履歴をもとに、リスクスコアの算出やダッシュボードでの可視化も実現可能です。これにより、監査対象の優先順位付けや、現場のリソース最適化に貢献します。

さらに、画面単位で「誰が・いつ・どの情報を見たのか」という詳細な履歴が取得できるため、情報の持ち出しリスクを早期に把握することが可能になります。これは、不正の兆候を見逃さないだけでなく、ユーザーに対して「見られている」という意識を自然に生じさせる点においても有効です。

6. まとめ

セキュリティ監査の現場では、膨大なアクセス記録の中からリスクのある操作を見つけ出すことが求められます。しかし、その業務は属人化しやすく、見落としや対応の遅れを招く恐れがあることも事実です。

AIの活用により、これまで人間の目に頼っていた監査業務は大きく変わろうとしています。リアルタイムでの異常検知、文脈を考慮した操作評価、心理的抑止効果──。これらを組み合わせることで、従来の枠組みを超えた新しい監査体制が実現しつつあります。

BlackBoxSuiteは、そうしたAI技術を実装し、現場の声に応える形で進化を続けているソリューションです。人間の限界を補い、見逃しのない監査を実現する一助として、AIによるセキュリティ監査の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

お問合せ

BlackBox Suiteは、多くの実績を持つ情報漏洩対策ソリューションです。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

利用用途やリスクに応じて、最適なご提案をいたします。