コラム

内部犯行の心理学:なぜ善良な社員が情報を漏洩するのか

信頼の裏に潜む内部リスク

情報漏洩というと、外部からのサイバー攻撃や標的型メールによる被害を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし実際には、社内の「善良な社員」による情報の持ち出しが関与するケースも一定数発生しています。

信頼関係を前提とした組織運営は理想的ですが、その一方で「信頼しているからこそチェックを怠る」といった盲点が生まれやすく、それが見逃されたリスクにつながることもあります。

ではなぜ、信頼していた社員が不正に走ってしまうのでしょうか。これは単なるモラルの欠如ではなく、心理的な変化や環境要因、監視の不備が複合的に関係していると考えられます。

本コラムでは、社員がなぜ不正に走ってしまうのかという心理的な背景に着目し、アクセス記録の可視化や抑止の仕組みづくりの重要性について解説します。

目次

1.善良な社員が“加害者”になるとき

内部不正と聞くと、「一部の悪意ある社員による計画的な犯行」というイメージを持つ方も多いかもしれません。ですが実際には、日頃はまじめに勤務していた社員が、ふとしたきっかけで一線を越えてしまうケースも確認されています。

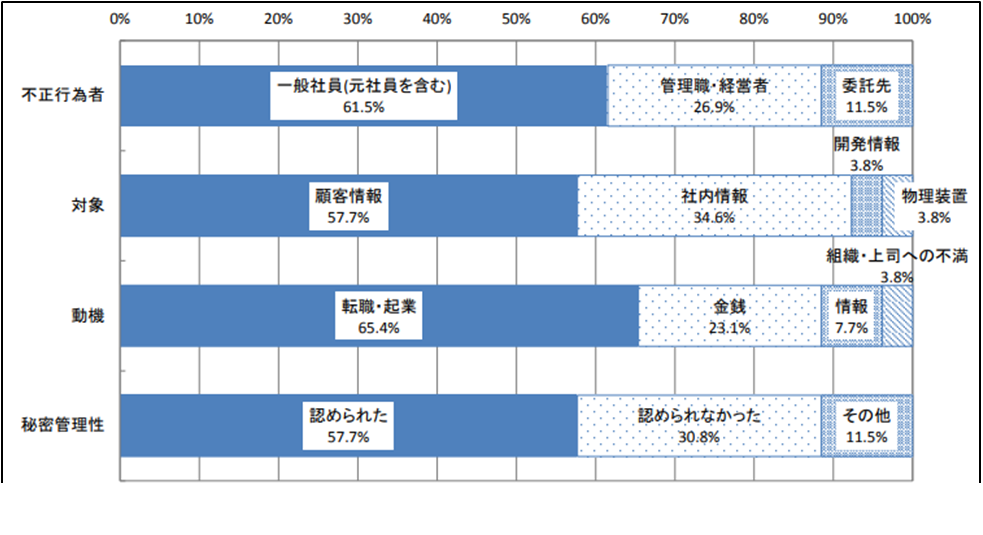

IPA(情報処理推進機構)の「内部不正による 情報セキュリティインシデント実態調査 」(2016年)によると、内部不正の中でも特に多いのが、一般社員が顧客情報を転職・起業などの目的で持ち出すケースだとされています。この調査結果は、特別な管理権限を持たない一般社員であっても、業務上アクセス可能な情報を不正に転用するリスクがあることを示しています。

(出典:IPA「内部不正による情報セキュリティインシデント実態調査(2016年度)」報告書

https://www.ipa.go.jp/archive/security/reports/economics/doe3um0000009nnx-att/000051140.pdf)

不正の動機は必ずしも金銭目的とは限りません。退職間際の気の緩みや、「これぐらいなら問題ないだろう」といった軽い気持ちが引き金になるケースもあります。これは、必ずしも悪意から始まったものではなく、心理的・環境的な変化が引き金になるケースも少なくありません。

このように考えると、重要なのは「信頼している社員だから大丈夫」という思い込みではなく、人の行動は状況や心理状態によって変わり得るという前提でリスクに備えることではないでしょうか。

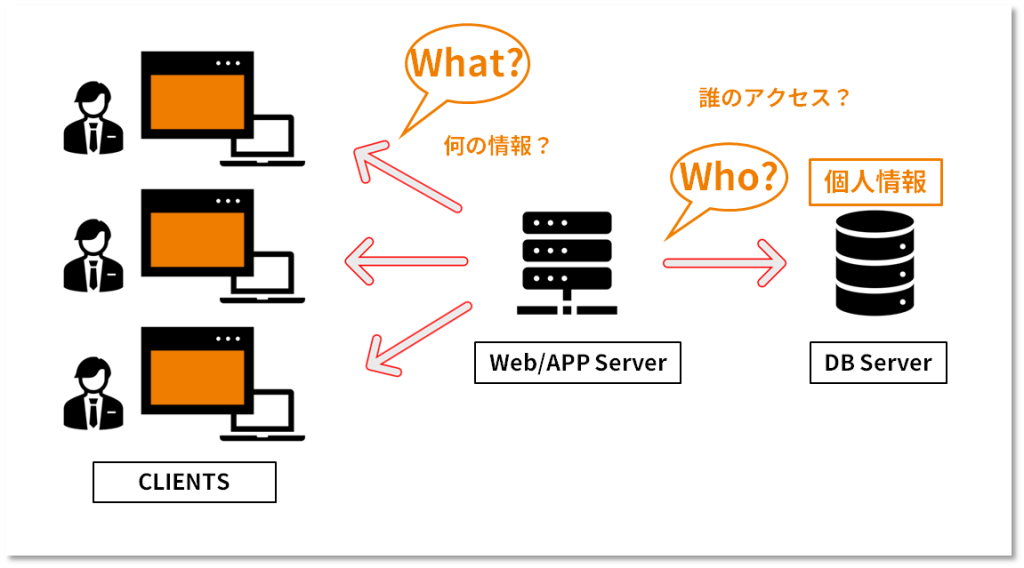

特に、誰が・いつ・どの情報にアクセスしたかを記録することが、その変化の兆候を早期に捉えるための重要な手掛かりになります。信頼を前提とするからこそ、その信頼を裏切る兆しに気づける仕組みが組織には必要なのです。

出典:IPA「内部不正による情報セキュリティインシデント実態調査 2016年」

2.情報漏洩が起きやすい環境要因

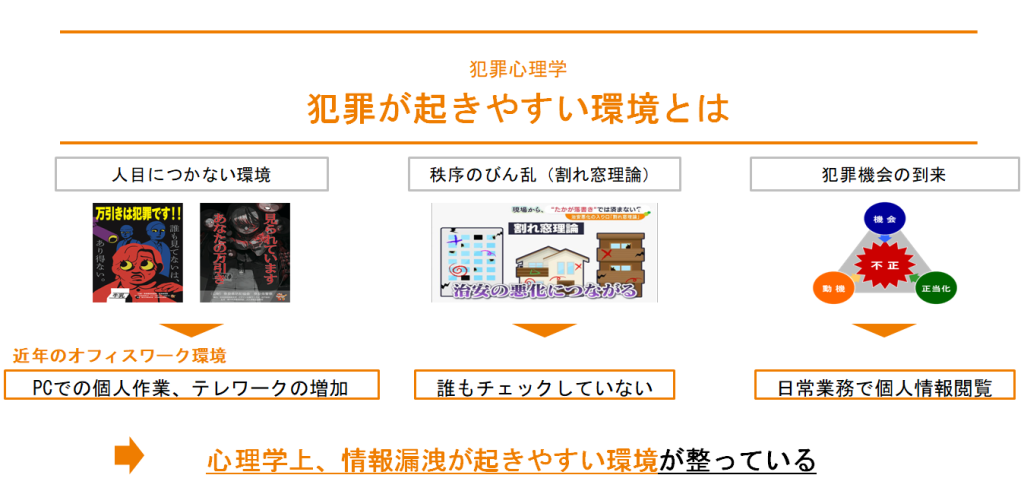

人が不正を行うのは「動機」「機会」「正当化」の3要素がそろったときであるとされてます(不正のトライアングル理論)。この中でも“機会”は、職場環境やシステム構造によって生まれることがあります。

たとえば、以下のような環境は、不正が発生しやすい要素を含んでいると指摘されることがあります。

- 他人の目が届かない個人作業中心の業務スタイル

- 在宅勤務やフリーアドレスによる物理的な孤立

- 業務上、個人情報や機密情報に日常的に触れる業務

- アクセス制御はされていても、実際の行動監視がされていないという認識の浸透

このような状況では、「見られていない」という安心感から、人は本来避けるべき行動に踏み出してしまう可能性があります。犯罪心理学で知られる「割れ窓理論」では、小さな秩序の乱れが不正行動のハードルを下げるとされます。同様に、放置されたオフィス環境が、不正の心理的障壁を下げる要因になるとも考えられています。

また、アクセス制御で“見られないようにする”ことができても、“見たあと何をしたか”までは制御できません。だからこそ、「見たこと」の記録=データへのアクセスログを残すことが必要になります。

監視されていない空間では、人は気が緩んでしまうことも少なくありません。逆に、「見られているかもしれない」という心理的プレッシャーが、不正の抑止につながるのではないでしょうか。

3.行動の異変を見逃さないために

内部不正の前には、なんらかの行動上の変化が現れることがあります。一見すると業務の範囲内に見える操作でも、アクセスログを分析することで以下のような兆候を発見できる可能性があります。

- 特定のデータに対する異常なアクセス頻度

- 業務時間外や休日のアクセス

- 通常業務では関わらない部署のデータへの不審なアクセス

- 短時間での大量ダウンロード操作

これらは一見すると些細な操作のように見えますが、普段の業務パターンと比較すると異常であると判別できます。特に、退職予定者が「最後に持ち出しておこう」と行動するケースでは、上記のような不自然なログが短期間に集中して発生することがあります。

重要なのは、これらの情報を“操作ログ”だけでなく“閲覧ログ”として記録・分析することです。つまり、何を「見たか」も含めて記録し、業務範囲や過去の行動パターンと照らして異常を検知できるようにする必要があります。不正が起きたあとで対処するのではなく、兆候をもとに予兆を捉え、早期に対応するためには、こうしたアクセス記録の可視化と継続的なモニタリングが有効です。

4. 「見られている」と思わせる心理的抑止

人の行動は、技術的な制限だけでは制御しきれない部分があります。心理的なプレッシャーが不正の抑止に重要な役割を果たすことは、防犯カメラの設置効果などでも知られています。

実際に映像を確認されていなくても、「録画されている」と意識することで、人は行動を変える傾向があります。これは職場のIT環境においても同様です。「アクセスログが記録されている」「後から確認されるかもしれない」と社員が認識することで、一定のブレーキがかかります。

こうした心理的な抑止効果を高めるためには、以下のような取り組みが有効です。

- 誰が・いつ・どのデータを扱ったかの記録と可視化

- 特定条件に基づくアラート通知

- 「閲覧操作も記録されています」という明確な周知

- 定期的なレビューや報告文化の定着

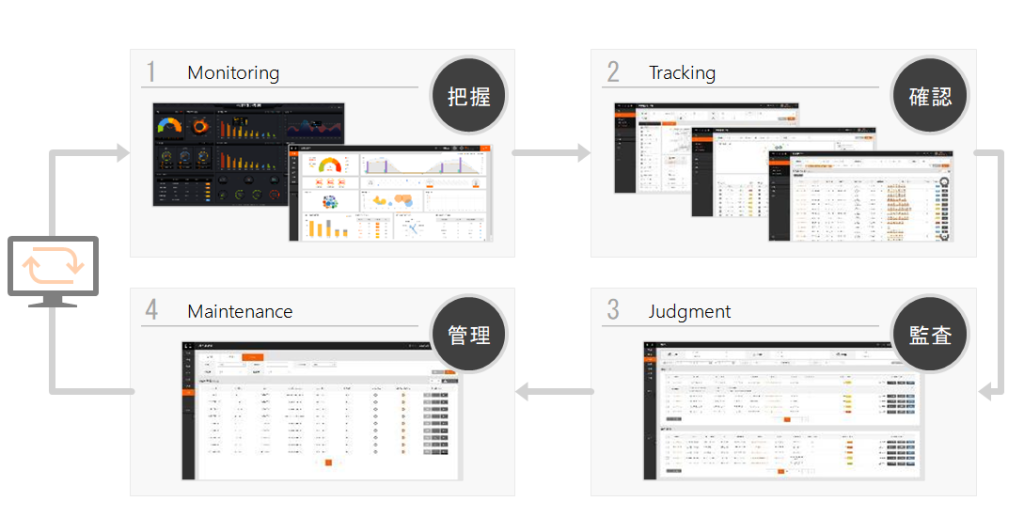

BlackBoxSuiteでは、システム上でユーザーの閲覧操作を含めたアクセスログを詳細に自動取得することに加え、異常な操作をAIで自動検出し、即時アラート通知する機能を備えています。これにより、社員は常に「行動が記録されている」という自覚を持ち、不正の芽が生まれにくい心理環境が醸成されます。

5.証拠と抑止:記録が果たす二つの役割

アクセス記録を残すというと、不正が起きたあとに「証拠」として使うイメージが強いかもしれません。もちろんその役割も重要ですが、それだけではありません。

記録があることで、「自分の行動は見られている」と社員が認識するようになります。これがモラル向上にもつながり、未然防止の観点でも大きな効果を発揮します。

反対に記録がなければ、「本人は見ていないと言っているが、確認手段がない」といった状態を招く可能性もあります。情報漏洩が発生した場合でも、関係者を特定できなければ、再発防止策の検討も困難になり、企業としての説明責任を果たすことも難しくなってしまいます。

この点において、BlackBoxSuiteは、「誰が・いつ・どの情報を・どのように扱ったか」を自動で詳細に記録・可視化機能を備えています。万が一情報漏洩が発生してしまった際には確かな証拠として活用できるだけでなく、社員には「常に記録されている」という自覚を促すことができ、情報漏洩の防止力としても機能します。

さらに、BlackBoxSuiteには、AIによる異常検知機能も搭載されています。これにより、人の目では気づきにくい不審なアクセスや操作をリアルタイムで検出し、即座にアラートを送信します。結果として、リスクの早期発見と迅速な対応が可能になり、組織全体のセキュリティを強化する仕組みが実現されます。

「守り」のツールとしての記録ではなく、“記録を前提とした行動の可視化”を通じて、企業の情報資産を積極的に守る「攻めのセキュリティ」へと転換する──

これこそが、これからの時代に求められる情報保護の鍵になるのではないでしょうか。

BlackBoxSuiteでは、「誰が、いつ、どのようなデータを見たのか」を

詳細に記録・可視化する機能を備えています。

Webサイトに公開されていない資料をお

届けしています。

こんな方に最適な資料です。

6. まとめ:信頼と記録で築く内部不正対策

内部不正は、どの企業にも起こりうるリスクです。信頼していた社員が、ふとしたきっかけで情報を持ち出してしまう。これは多くの企業にとって現実的な脅威です。

だからこそ、セキュリティ対策は「信頼関係」のみに依存せず、客観的に行動を把握できる「記録」の仕組みが求められます。アクセス記録を取得、可視化し、異常を検知できる環境を整えることで、リスクを抑止し、社員のモラルを支えることができます。

BlackBoxSuiteが提供するアクセス記録の可視化と異常検知機能は、こうした人の行動に対応する“見える化”と“気づき”の仕組みを提供し、企業の情報資産を守る重要な役割を果たします。

信頼の上に成り立つ組織こそ、「記録による備え」を加えることで、より強固な安全体制を築くことができるのではないでしょうか。

お問合せ

BlackBox Suiteは、多くの実績を持つ情報漏洩対策ソリューションです。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

利用用途やリスクに応じて、最適なご提案をいたします。