コラム

内部不正を未然に防ぐ:情報漏洩を行う人に見られるシステム利用パターン

内部不正者の兆候に気づいていますか?

企業や組織において、最も厄介なリスクの一つが「内部不正」による情報漏洩です。外部からの攻撃対策は多くの企業が取り組んでいますが、内部の従業員や関係者による不正行為は見過ごされやすく、被害が発覚したときには手遅れになっているケースも少なくありません。

では、情報漏洩を行う内部不正者にはどのような行動パターンや兆候があるのでしょうか?彼らの心理状態や行動から早期に異変を察知し、未然に防ぐことは可能なのでしょうか?

本コラムでは、一般的に指摘されている内部不正者の行動傾向や心理的特徴に着目し、情報漏洩を未然に防ぐための具体的な対策方法を解説します。

目次

1.内部不正による情報漏洩の現状と背景

情報漏洩は企業の信用を大きく損ねるだけでなく、法令違反による行政処分や損害賠償リスクなど、経営に深刻な影響を与えます。特に、外部からのサイバー攻撃に対する対策は多くの企業で進んでいますが、内部の従業員や関係者による不正行為は発覚しにくく、対策が遅れることも少なくありません。

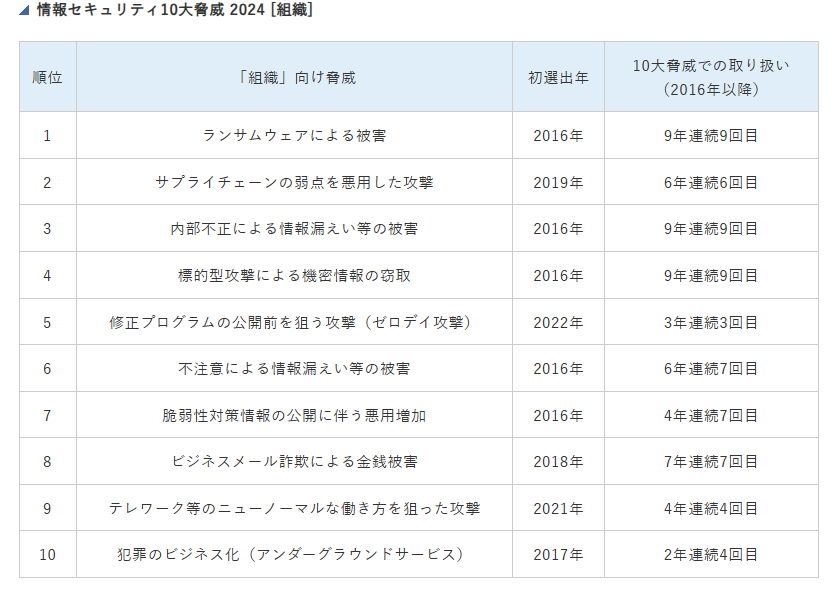

情報処理推進機構(IPA)が公表している「情報セキュリティ10大脅威 2024」によると、内部不正による情報漏洩は依然として上位の脅威として位置付けられており、人的要因によるリスクは軽視できません。

出典:情報処理推進機構(IPA)「情報セキュリティ10大脅威2024」

https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2024.html

2.情報漏洩者に共通するシステム利用パターンとは

過去の事例から、内部不正の兆候として以下のようなパターンが見られます。

- システム等の不正な設定変更

社長宛のメールが自動転送されるようにPCの設定を変更し、重要な情報を不正に取得・持ち出していた事例があります。 - 業務用端末以外からのアクセス

私物のPCやスマートフォンから社内システムへアクセスし、機密情報を取得したうえで外部へ漏洩していたケースが報告されています。 - 大量データの照会・外部送信

業務中に重要情報を大量に取得し、複数回にわたって外部や自分宛に送信していた行動が、不正準備の一環として確認されています。 - 夜間や通常業務外の時間帯でのアクセス

夜間や休日などに業務端末へアクセスし、データをダウンロード・外部送信する行動も、不正の兆候として見過ごせません。

これらの行動は、必ずしも不正と断定できるものではありませんが、単なる操作ミスや業務上の例外として見過ごすのではなく、従業員の心理的背景や職場環境の状況とあわせて慎重に観察することが、早期発見と対策につながる可能性があります。

出典:情報処理推進機構(IPA)「組織における内部不正防止ガイドライン 」

https://www.ipa.go.jp/security/guide/insider.html

3.内部不正者の動機と心理的背景

内部不正は、単なる金銭的利益の追求にとどまらず、従業員の心理的背景や職場環境によって引き起こされる場合があります。特に、評価や待遇に対する不満、職場での孤立感やストレス、組織への不信感などが複雑に絡み合い、内部不正の動機となることが指摘されています。

以下は、 内部不正者の心理的背景と行動パターンです。

- 評価や待遇に対する不満

人事評価や業績評価の公平性や客観性が感じられない場合、不平や不満が職場環境の悪化を招き、内部不正を誘発する可能性があります。 - 金銭的動機

金銭の着服など、金銭的な利益を目的とした不正行為が確認されています。 - 組織への不信感や不満

経営陣や組織の方針に対する不信感や、正当な手段では報われないという諦めの感情が、組織への敵対心へと変化する場合があります。 - 職場での孤立感やストレス

業務の悩みを誰にも相談できない、孤立していると感じることが、心理的に不安定な状態を生み出す原因となります。 - 承認欲求

転職先やマスコミなどへの情報提供は、「認められたい」「評価されたい」という承認欲求に基づく行動であり、内部不正につながることがあります。

こうした心理的背景を理解することは、不正の兆候を早期に察知し、適切に対応するうえで重要です。従業員の心理的な状況や職場環境の問題にも目を向けることで、内部不正対策の強化につながります。

出典:情報処理推進機構(IPA)「組織における内部不正防止ガイドライン」

https://www.ipa.go.jp/security/guide/insider.html

4. 行動と心理の兆候を捉え、情報漏洩を未然に防ぐ

情報漏洩を未然に防ぐには、従業員の行動を監視・分析するだけでなく、その背後にある心理的な変化にも目を向ける必要があります。不正行為は、通常とは異なるシステム操作や行動として現れることも少なくありません。こうした行動の背景には、第3章で述べたように、不満や孤立感、過度なストレスなどの心理的変化が影響を及ぼしている場合があります。

たとえば、通常の業務時間外に頻繁にアクセスしている、業務とは関係のない大量のファイルを閲覧している、あるいは普段使用しない経路で外部送信を行っているといった行為は、内部不正の初期兆候である可能性があります。 一方で、職場での急激な態度変化や感情の起伏、同僚との関係悪化といった兆候を含め、勤務態度や精神状態、対人関係の変化にも注意を払うことが重要です。 具体的には、以下のような観点からの監視と対応が効果的です。

- アクセスログや操作履歴の継続的なモニタリングと監査

- 通常業務から逸脱した挙動の検出

- 社内コミュニケーションや勤務状況の変化への気づき

- 従業員の心理的負担を軽減するサポート体制(従業員が相談しやすい環境づくりやメンタルヘルス支援体制等)の構築

行動と心理は密接に関連しています。不正行為に至る前の微細な兆候を逃さず捉えるためには、IT技術やシステムを活用した客観的なデータ分析と、組織内の人間関係や職場環境への継続的な配慮を組み合わせることが求められます。

5.BlackBoxSuiteを活用した情報漏洩未然防止策者対応と社外説明責任の実務

弊社が提供するBlackBoxSuiteは、内部不正の兆候を見逃さず、情報漏洩を未然に防止するための多層的なセキュリティ対策を実現します。業務端末やサーバー上での操作を詳細に記録し、「あとから見る」だけでなく「その場で気づく」ことを可能にする点が大きな特長です。

主な機能は以下のとおりです。

- 詳細なアクセスログの記録と監査

システムやファイルへのアクセス状況を詳細に記録し、いつ・誰が・何にアクセスしたかを正確に把握できます。これにより、内部監査の信頼性と効率が向上します。 - 異常検知とリアルタイムアラート

従来の業務パターンから外れた挙動をAIやルールベースで検出し、即座にアラートを発信。不審行動を早期にキャッチできます。 - 可視化されたデータアクセス記録

データの閲覧やダウンロードといったアクセス状況を可視化し、日常のモニタリングから事後調査における証跡の確認まで幅広く活用可能です。 - 統合的なセキュリティの運用の実現

詳細なアクセスログの取得と分析、さらに危険行為の検出を通じて、情報漏洩の兆候を早期に捉え、組織全体のセキュリティを強化します。

BlackBoxSuiteは、IT部門の業務負荷を増やすことなく、内部不正の兆候を早期に把握し、リスク対応のスピードと確実性を高めることができます。

BlackBoxSuiteでは、アクセスログの取得・分析、リスク検知、監査対応まで

統合的なセキュリティの運用の実現します。

Webサイトに公開されていない資料をお

届けしています。

こんな方に最適な資料です。

6. 組織全体で取り組む内部不正の抑止体制

情報漏洩対策は技術的な仕組みだけでは完結しません。むしろ、人の意識や組織の文化といった “見えにくい要素” が、内部不正の発生に大きく影響します。だからこそ、組織全体で「兆候を見逃さない」文化を育てることが重要です。

- 部門間の連携による早期察知

情報システム部門だけでなく、人事部門や法務部門、内部監査部門が連携することで、技術的兆候と人的兆候を統合的に分析できます。たとえば、評価への不満やメンタル面の不調といった人事情報を、不審なシステム操作と照合することで、より精度の高いリスク把握が可能となります。 - 継続的な教育と意識啓発

内部不正が起きる背景には「ルールを知らなかった」「不正の重大性を理解していなかった」といった意識の問題が潜んでいることもあります。定期的な研修や、過去の事例を交えた教育によって、情報セキュリティへの意識を組織全体で底上げすることが必要です。 - 心理的安全性とコミュニケーションの活性化

孤立感やストレスは、不正行為の引き金となり得ます。従業員が安心して相談できる環境、上司との定期的な対話、ピアサポートの仕組みなど、心理的安全性の高い職場づくりもまた、不正の芽を摘むうえで重要です。

7. まとめ:内部不正を未然に防ぐために

内部不正による情報漏洩は、企業にとって深刻な脅威です。しかし、不正を行う人物には一定の心理状況や行動パターンが存在することが、さまざまな事例から確認することができます。

その兆候を早期に察知するためには、アクセス記録の監査や行動分析、異常検知といった技術的対策に加え、従業員の心理的変化への理解や、職場環境の改善といった“人”へのアプローチも欠かせません。

BlackBoxSuiteは、こうした複合的な対策の中核となるツールとして、組織における行動の可視化と監査体制の強化を支援します。単なる監視ではなく、内部不正を未然に防ぐための「気づき」の仕組みづくりを技術でサポートします。

情報漏洩のリスクは今後も変化し続けると考えられますが、企業がその兆候に敏感になり、人と技術を融合した総合的な対策を講じることで、大切な情報資産を守り抜くことが可能となるのではないでしょうか。

お問合せ

BlackBox Suiteは、多くの実績を持つ情報漏洩対策ソリューションです。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

利用用途やリスクに応じて、最適なご提案をいたします。