コラム

退職のタイミングに多発する内部不正とその防止策

退職時の「持ち出し」はなぜ起きるのか?

近年、企業における内部不正の発生タイミングとして「退職前後」が特に注目されています。退職や転職を控えた従業員が、在職中に業務データや顧客情報を不正に持ち出す――このような事案がニュースとして取り上げられることも珍しくありません。

組織にとって「退職」は日常的に発生する出来事ですが、そのタイミングこそが最も情報リスクが高まる瞬間でもあります。

「長年勤めてきた社員が、なぜ退職のタイミングで不正をしてしまうのか?」、「どのような対策を講じれば防げるのか?」

本コラムでは、実際の調査結果や事例をもとに、退職時に発生しやすい内部不正の背景と、効果的な防止策について考えていきます。

目次

1.内部不正の背景にある“退職”と“転職”の関係

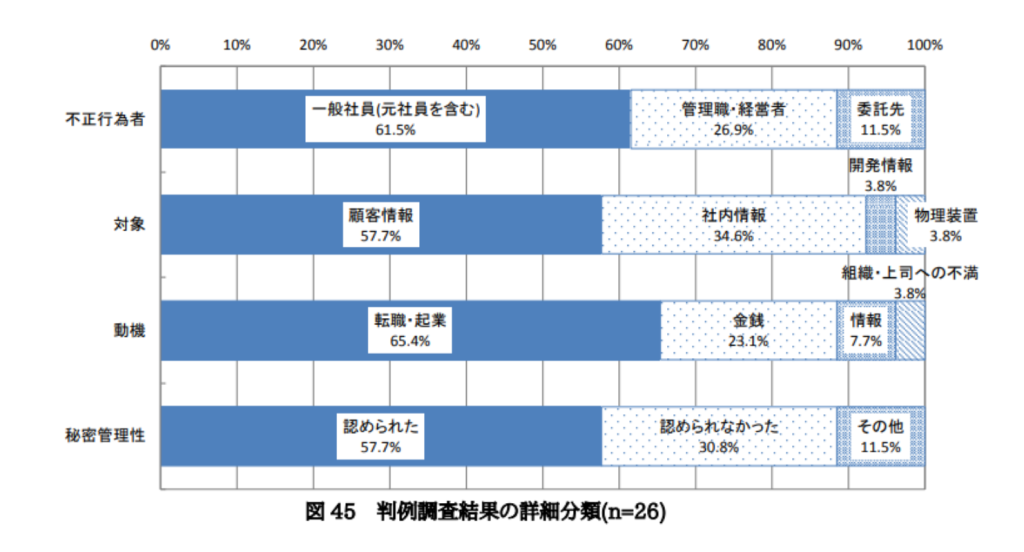

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表した「内部不正による情報セキュリティインシデント実態調査」報告書では、内部不正の動機について分析が行われています。調査結果によると、内部不正行為の動機として最も多いのは「転職・起業」とされています。

新しい職場で即戦力として活躍したい、あるいは自身のビジネスを成功させたい――こうした目的のために、在職中に社内情報を不正に持ち出してしまうケースが一定数存在します。特に営業リスト、顧客データ、設計書、ノウハウ資料などは、転職先での業務や起業準備に直接的に活かせる情報として狙われやすい傾向にあります。

こうした内部不正は、本人にとってはキャリア上の利益追求の行為であっても、企業にとっては重大な情報漏えいリスクとなります。

出典:IPA 内部不正による情報セキュリティインシデント実態調査-調査報告書-

https://www.ipa.go.jp/archive/security/reports/economics/doe3um0000009nnx-att/000051140.pdf

2.実際に発生した退職者による情報持ち出し事例

ここでは、近年公表された退職者による情報持ち出しの事例をいくつか紹介します。実際の事例を見ても、退職・転職をきっかけとした情報の不正持ち出しは後を絶ちません。

- リクルート(2025年)

旅行事業の営業担当として在籍していた元従業員が、就業規則などに違反し、退職直前に社内資料を社外へ持ち出していたことが確認されました。

出典:リクルート ‐ 当社元従業員による情報の持ち出しに関するご報告とお詫び

https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/2025/0801_143146.html - ジブラルタ生命保険(2025年)

ほかの生命保険代理店に転職した元営業社員が、弊社に在籍時に担当していたお客さま情報を持ち出していた疑いがあること、および、持ち出したお客さま情報を金銭貸借の担保として無登録の金融業者へ提供した疑いがあることが判明しました。

出典:ジブラルタ生命保険‐ 当社元従業員による弊社におけるお客さま情報の漏えいについて

https://www.gib-life.co.jp/st/about/is_pdf/20250718.pdf - 広島大学病院(2024年)

元教授が、在職中に知り得たと思われる本院の特定の患者さんの氏名・住所等を利用し、大学退職後に、アンケート及び自身が開設したクリニックの紹介の書面を、当該患者さん宛に郵送していることが判明しました。

出典:広島大学病院‐ (お詫び)元教授による患者情報の目的外利用について

https://www.hiroshima-u.ac.jp/hosp/news/85682 - 東京リバブル(2024年)

元従業員が退職、同業他社へ転職するにあたり、不動産登記簿に記載された情報 をデータ化した社内資料を、不正に持ち出し、その一部をダイレクトメールの送付に使用した事案が発生したことが判明しました。

出典:東京リバブル‐ 弊社元従業員による個人情報の不正な持ち出しに関するご報告とお詫び

https://www.livable.co.jp/assets/files/3972

これらの事例はいずれも、退職・転職のタイミングで発生しており、「人の移動」と「情報の移動」が連動するリスクを示しています。

3.退職時に不正が発生しやすい心理的・組織的要因

退職を控えた従業員が不正に手を染める背景には、心理的要因と組織的要因が複合的に存在します。

心理的な側面では、「自分が関わった成果物は自分のもの」「個人の努力の証として持ち帰りたい」といった自己正当化の 心理や、転職・独立に伴う焦りや不安が、不正行為を後押しすることがあります。

さらに、退職が決まると社員は心理的に組織から距離を取り始め、規律意識が低下する傾向があります。この「心理的離職期間」は、不正リスクが最も高まる時期とも言われています。

一方で、組織的要因も見逃せません。退職間際の従業員に対しては、引き継ぎ業務に注力するあまり、アクセス監査や端末管理が緩みがちになることがあります。特にシステム権限や個人デバイスへのデータ同期などは、不正行為の典型的なリスク要因です。

このように、心理的・組織的な隙が重なることで、退職時の内部不正は発生しやすくなるのです。

4. 企業が取るべき「退職時リスク管理」のポイント

退職者による情報持ち出しを防ぐためには、複数の対策を組み合わせることが重要です。以下のポイントを押さえることで、退職時リスクを効果的に管理できます。

- ルールの再確認と誓約書の取得

退職手続き時に「退職後の情報利用禁止」「持ち出し禁止」を明文化した誓約書を取り交わすことで、心理的抑止力を高められます。社員が行動の制約を意識することは、未然防止策として有効です。 - 注意喚起や研修の実施

退職前後の従業員に対して、情報持ち出しリスクや規則の重要性を再確認させる研修や注意喚起を実施します。これにより、組織全体の情報リスクへの意識を高めることができます。 - アクセスログ監査の重点化

退職予定者のデータアクセスを重点的に監査することで、不正行為の早期発見が可能です。業務外のアクセスや大量データの操作など、異常な行動を検知しやすくなります。 - 権限管理の徹底

退職日までに不要なアクセス権限を整理し、必要最小限の権限だけを付与する運用を行います。これにより、不正な情報持ち出しのリスクを低減できます。

これらの対策を組み合わせることで、退職者リスクに対する多面的な防止策を構築できます。

次章では、退職予定者のアクセスログ監査の具体的な運用方法と、その効果について詳しく解説します。

5. ログ監査による内部不正防止の実効性

退職者による不正を抑止・検知するうえで、最も効果的な仕組みの一つが「アクセスログ監査」です。

アクセスログとは、システムやデータベースに対して「誰が」「いつ」「どの情報に対して」「どのような操作を行ったか」を記録するものです。これを詳細に取得しリスク分析することで、不審なアクセスを早期に検知できます。また、万が一情報漏えいが発生した場合でも、正確なログが残っていれば、不正の経路を特定し、被害範囲を迅速に把握することが可能です。

特に退職予定者に関しては、すべてのアクセスを重点的にチェックする運用が有効です。具体的には、退職予定者が個人情報や機密情報などの社内データにアクセスした際に管理者に即時アラートが届くように設定を行うことで、行動をリアルタイムで把握・監視することが可能です。この運用により、不正の早期発見が可能となり、被害の最小化につながります。

また、アクセス監査の存在を従業員に周知することで心理的抑止力が働き、不正行為の発生自体を防ぐ効果も期待できます。

このように退職予定者の行動を重点的に管理することで、組織全体の情報セキュリティレベルも向上します。

6.退職者リスクに備えるアクセス監査と証跡管理

退職予定者による情報持ち出しリスクを抑止するには、アクセスログの監査に加え、組織的な仕組みやルールの整備が重要です。ここでは、BlackBoxSuiteを活用して実現できる主要な機能を中心に、具体的な運用例を紹介します。

- アクセスログの詳細取得と可視化

退職予定者が社内システムやデータベースに対して行った操作を「誰が」「いつ」「どの情報に対して」「どのような操作を行ったか」まで記録・分析し、データアクセス状況や危険度をダッシュボードで可視化できます。これにより、不審な行動を早期に把握できます。 - 監視対象の設定

「ユーザー」「アクセス」「データ」の3つの観点で監視対象を設定でき、それぞれの観点からデータアクセス履歴を追跡することが可能です。

監視対象ユーザーとして退職予定者を追加することで、退職予定者のアクセスを重点的に監視できます。 - リアルタイムアラート機能

不審なアクセスがあった場合に、管理者へ即時アラートを送信します。設定により退職予定者のアクセスをリアルタイムで検知でき、被害拡大を防ぐことが可能です。 - アクセス内容の証跡管理

アクセスログが詳細に記録されているため、万一情報漏えいが発生した場合でも、迅速に追跡し原因を特定することが可能です。

これらの機能を組み合わせることで、退職予定者の情報持ち出しリスクを組織的に抑止できるほか、万一の発生時にも迅速に対応することが可能です。

BlackBoxSuiteは、不審な行動を早期に把握し、

内部不正を未然に防止します。

Webサイトに公開されていない資料をお

届けしています。

こんな方に最適な資料です。

7.まとめ ― 信頼と証跡が守る情報資産

退職や転職は、従業員にとって新たな出発である一方、企業にとっては情報セキュリティ上の重要な転換点でもあります。退職のタイミングは、退職時は心理的・組織的要因が重なり、情報持ち出しリスクが高まるため、内部不正が発生しやすくなります。

企業はまず、退職時の情報利用禁止や持ち出し禁止を明文化し、誓約書を取り交わすことで心理的抑止力を高める必要があります。また、退職前後の従業員に対して情報リスクや規則の重要性を再確認させる研修や注意喚起を行うことで、組織全体のリスク意識を向上させることができます。さらに、不要なアクセス権限を整理し、必要最小限の権限のみを付与する運用は、不正行為の抑止につながります。

これらの対応に加え、アクセスログを正確に記録し、退職者の行動を重点的に監査することで、不正の早期発見と被害の最小化に直結します。監査の存在を従業員に周知させることで心理的抑止力を高め、不正が発生した場合には迅速な対応と被害最小化が可能です。また、アクセスログによる証跡の確保は、内部監査やセキュリティ監査の場でも有効に活用できます。

こうしたルール整備、教育、権限管理、アクセス監査と証跡管理を組み合わせることで、退職者リスクに対して組織的に備えることができるのです。

お問合せ

BlackBox Suiteは、多くの実績を持つ情報漏洩対策ソリューションです。

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

利用用途やリスクに応じて、最適なご提案をいたします。